E pure stavorta semo iti a fa la guera...

------------------------------------------------------------------------------------

Dagospia:

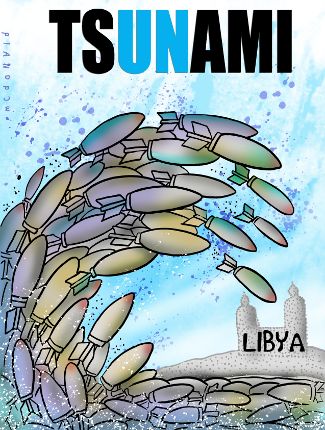

1- ORA CHE I CACCIA DI QUELL’IDIOTA DI SARKÒ HANNO INIZIATO A BOMBARDARE I TANK DI GHEDDAFI PREPARIAMOCI A UNA VITA DI MERDA DISSEMINATA DI ATTENTATI TERRORISTICI - 2- NESSUNO DIMENTICA I MISSILI LANCIATI CONTRO LAMPEDUSA NEL 1986. MA CHE DIRE DI QUELLA DISCOTECA FATTA SALTARE IN ARIA A BERLINO SOLO PERCHÉ FREQUENTATA DA SOLDATI USA? IN TEMPI PASSATI I LIBICI HANNO FATTO PRECIPITARE ANCHE DUE AEREI DI LINEA: UNO FRANCESE, PER RAPPRESAGLIA CONTRO L’INTERVENTO IN CIAD; UNO AMERICANO, PER VENDETTA CONTRO IL BOMBARDAMENTO DI TRIPOLI AD OPERA DI REAGAN - 3- CURIOSO: I CACCIA FRANCESI ’RAFALE’ UTILIZZATI CONTRO LA LIBIA SI SONO LEVATI DALLA BASE DI SOLENZARA, NEL SUD DELLA CORSICA. LA STESSA DALLA QUALE PARTÌ TUTTA L’OPERAZIONE ANTI-GHEDDAFI CHE PORTÒ ALL’ABBATTIMENTO DEL DC9 DELL’ITAVIA -

------------------------------------------------------------------------------------

Libia. Non è una rivolta popolare ma una guerra civile. I dovuti distinguo

di Sergio Cararo

http://www.webalice.it/mario.gangarossa/sottolebandieredelmarxismo_dibattito/2011_02_sergio-cararo_libia-non-e-una-rivolta-popolare-ma-una-guerra-civile.htm

Qualche giorno fa sulle pagine di Peacereporter, giustamente Christian Elia invitava a fare dei distinguo nelle rivolte popolari che stanno cambiando la mappa politica del Medio Oriente. Sarebbe infatti un errore non cogliere le diverse dinamiche e forze soggettive che si sono rese protagoniste di un processo storico atteso, inevitabile ma certamente imprevedibile nella velocità della sua estensione.

Questa accortezza diventa ancora più necessaria nel valutare gli eventi in Libia e le profonde differenze con quanto accaduto negli altri paesi del Maghreb, Tunisia ed Egitto soprattutto. Non solo, occorre anche separare il giudizio su Gheddafi rispetto alle cause e alle conseguenze degli eventi in corso.

In Libia, diversamente che in Tunisia e in Egitto, dobbiamo parlare di guerra civile e non di rivolta popolare. La differenza c’è. Ad esempio i centri strategici (da quelli legati al ciclo energetico a quelli militari) parlano infatti di guerra civile e non di rivolta. L’evacuazione del personale tecnico straniero e dei civili viene inoltre decisa quando il livello di conflitto supera di parecchio quello delle manifestazioni di piazza e degli scontri con la polizia.

In Libia le condizioni della rivolta popolare mancavano di un aspetto non certo secondario (decisivo invece negli altri paesi arabi): quello economico-sociale. I livelli di vita dei libici erano infatti sensibilmente migliori di quelli negli altri paesi. Il 70%della forza lavoro era impiegata nello Stato, i prezzi sussidiati e le rendite petrolifere molto più socializzate.(1)

In Libia non possiamo parlare di rivolta popolare ma di una spaccatura dentro il gruppo dirigente della Jamayria che – diversamente dal conflitto asimmetrico degli scontri nelle piazze tunisine ed egiziane - ha portato immediatamente ad uno scontro militare feroce ed equivalente che ha avuto nella regione storicamente ribelle della Cirenaica islamica la sua base di forza.

Gheddafi, come ha ricordato anche Luciana Castellina su il Manifesto, è stato un valoroso combattente anticolonialista e per anni ha cercato di alimentare focolai di rivolta contro il neocolonialismo in Africa e Medio Oriente. Gli USA, la Gran Bretagna, le organizzazioni islamiche reazionarie hanno cercato spesso di fargliela pagare. Ha costruito intorno a sé un misto di innocua retorica e di verità sui crimini del colonialismo. Lontano dalle frontiere di Israele ha blaterato molto sulla Palestina ma non ha mai agito seriamente. Dopo anni di embargo (e di bombardamenti USA non dimentichiamolo) nel 1999 Gheddafi ha cercato la strada del compromesso con l’imperialismo, soprattutto dopo l’11 settembre, temendo di fare la fine dell’Iraq di Saddam Hussein.(2)

Dal 2003 ha stoppato il processo di socializzazione delle risorse ed ha avviato la liberalizzazioni in economia (sia nel settore energetico che negli altri). Ha ripreso le relazioni con gli USA e l’Unione Europea, Ha consentito a tutte le multinazionali petrolifere di ristabilirsi nel paese. Ha giocato molto sui due elementi di enorme vulnerabilità dell’Europa: il rifornimento energetico e le ondate migratorie dal sud. Su questo ha strappato accordi vantaggiosi (e vergognosi) con l’Unione Europea e soprattutto con l’Italia assicurandogli il pugno di ferro sui disperati che cercano di raggiungere le coste italiane. Non si è avveduto però che quando le cose devono cambiare…cambiano, e che 41 anni al potere sono troppi comunque e per chiunque. A questo si preparavano anche i servizi segreti italiani, forse senza che il Ministro Frattini avesse del tutto chiaro come stavano andando le cose.(3)

Un corrispondente attento e “assai addentro” all’amministrazione USA come Molinari, sottolinea su La Stampa, che gli Stati Uniti sulla Libia hanno una linea diversa da quella sugli altri paesi. “Se in occasione della crisi egiziana l’amministrazione Obama aveva deciso di recitare un ruolo di primo piano per favorire la «transizione ordinata» verso il dopo Mubarak, di fronte alla rivolta libica la scelta è invece differente” scrive infatti Molinari.(4) Che significa? Significa che dietro la guerra civile in Libia è perfettamente leggibile l’aperta ingerenza degli Stati Uniti. Obiettivo? Non solo togliersi di torno un leader arabo odiato, odioso e imprevedibile ma mettere le mani su quello che viene definito “il tassello essenziale della cosiddetta sicurezza energetica europea” (5) ed infine trovare il posto giusto e desiderato per l’Africom, il comando strategico statunitense per Africa e Medio Oriente la cui collocazione proprio sulla sponda sud del Mediterranea era stata rifiutata agli USA dalla vicina Algeria. Tre risultati con un colpo solo! L’unica incognita è rappresentata dall’emirato islamico che i senussiti vogliono instaurare in Cirenaica. Sarà disponibile a convivere con gli interessi USA o sarà una nuova variabile indipendente come Al Qaida?

Infine, ma non per importanza. Lo sviluppo e gli esiti della guerra civile in Libia sembrano lasciar intravedere un intervento militare delle potenze occidentali. Tre navi militari italiani già incrociano al largo della Libia. Gli Stati Uniti spingono Italia e Francia a intervenire e si preparano a farlo in prima persona qualora riescano a crearne le condizioni.

La differenza con quanto è avvenuto in Tunisia ed Egitto appare dunque notevole. La “democrazia” in Libia potrebbe arrivare con le portaerei USA o quelle delle ex potenze coloniali italiana e francese. Non è certo quello per cui si sono battuti i giovani tunisini né il popolo di Tahrir e del Sinai. Se questo è lo scenario allora è meglio la guerra civile che la stabilizzazione imperialista. A meno che anche a sinistra non si voglia lavorare per il re di Prussia o per il ritorno della monarchia!

24 febbraio 2011

1) Dispaccio dell'ADN/Kronos del 22 febbraio

2) Redazionale di www.medarabnews.com del 23 febbraio

3) Il Sole 24 Ore del 23 febbraio

4) La Stampa del 23 febbraio

(5) Redazionale www.medarabnews.com del 23 febbraio

Visualizzazione post con etichetta bombe. Mostra tutti i post

Visualizzazione post con etichetta bombe. Mostra tutti i post

domenica 20 marzo 2011

mercoledì 7 aprile 2010

Remotti docet

Remo Remotti, tanto per gradire.

Etichette:

bombe,

crocerossine,

guerra,

infermiere,

mamma roma,

nanni moretti,

piazza bologna,

poesia,

prostata,

remo remotti,

roma,

vecchi,

vespasiani

martedì 9 marzo 2010

Grande prova di democrawhatthefuckzia

In Irak le elezioni sono andate alla grande; buona affluenza alle urne e soltanto qualche candidato ucciso.

E non è una battuta.

Ps: Dopo la sentenza del TAR del Lazio, esclusa la lista PDL a Bagdad e provincia.

E non è una battuta.

Ps: Dopo la sentenza del TAR del Lazio, esclusa la lista PDL a Bagdad e provincia.

Etichette:

allawi,

attentato,

bagdad,

bombe,

daily show,

dick cheney,

elezioni,

george bush,

irak,

iraq,

jon stewart,

urne,

us army

lunedì 7 dicembre 2009

Umanesimo

Riporto un video della deposizione di Riina al processo per le bombe agli Uffizi di Firenze; perchè pure chille bravo guagliuncello di Riina ha qualcosa di credibile in quello che dice, se in fondo anche a Spatuzza (che ha materialmente sciolto un bambino nell'acido) viene data grande credibilità vista la grande quantità di persone incazzate che ha partecipato al "No B Day" (che putacaso è capitato proprio il giorno successivo alla deposizione di Spatuzza a Torino, live Skytg24 per quasi tutta la durata, fatto di per sè molto particolare), e preparata, manco fosse la finale del Superbowl, da uno spottone fenomenale di Fini (con un Trifuoggi che quasi rimaneva sorpreso dalla spontaneità e dalle cose che gli stava riferendo lo stesso Fini).

Comunque tornando a Riina, nella deposizione, risalente al 2004, tira fuori parecchi elementi interessanti; l'aereo che volava sopra l'auto di Falcone al momento dell'esplosione della bomba, l'hotel sul Monte Pellegrino (in realta' Castello Utveggio) base del servizio segreto da cui si osservò l'esplosione di Via D'Amelio (Borsellino), il mafioso Di Carlo che ricevette le visite dei servizi americani, inglesi ed israeliani quando era detenuto in Inghilterra, etc, etc. Che poi siano vere o no lo si vedrà, intanto prendiamo atto che sono state dette; così come si dovrebbe fare con quello che riferisce Spatuzza.

La domanda chiave che segue a ciò che riferisce Riina è sempre quella classica: "Perchè?"

"Perchè", ad esempio, "Falcone avrebbe dato fastidio a CIA, MI6 e Mossad tanto da volerne l'eliminazione fisica?"

Ci potebbero essere varie risposte giuste, o semplicemente nessuna. Una valida potrebbe essere perchè Falcone c'aveva baffi e barba troppo lunghi, oppure perchè era un ciccione, oppure semplicemente perchè voleva riaprire le indagini su GLADIO.

Boh, si vedrà.

PS: Per i masochisti più infojati, date pure una letta a questo capitolo de "Il libro nero della Repubblica" di Rita di Giovacchino del 2003.

----------------------------------------------------------------------------------

Dossier Mafia&Servizi Segreti (V puntata): Scacco al re - 23-2-08

di Giorgio Bongiovanni - Megachip

Quinta puntata (leggi la prima, la seconda e la terza e la quarta) del dossier di Giorgio Bongiovanni, già pubblicato su "Antimafia Duemila"; il periodico che dirige.

Quando si verificò la strage di Capaci il clima attorno a Giovanni Falcone era pressoché il medesimo dell'Addaura. La sua ardita scelta di continuare la lotta alla mafia dalla stanza dei bottoni, dall'ufficio degli Affari Penali del Ministero di Grazia e Giustizia, alle strette dipendenze, cioè, del Ministro Martelli, non era stata compresa quasi da nessuno. Le critiche gli erano piovute da tutti i lati, chi in buona fede, chi no.

Agli amici più stretti, preoccupati per la sua decisione praticamente obbligata dato l'ostruzionismo che viveva a Palermo, aveva detto: "Posso anche essere più intelligente di Martelli! Aspettate e vedrete!".

E aveva avuto ragione perché in breve tempo era riuscito a far firmare al Ministro provvedimenti importantissimi e soprattutto era riuscito ad istituire la superprocura antimafia che avrebbe dovuto presiedere. Ma sembrava che nemmeno questo incarico gli sarebbe stato affidato, nonostante fosse lui l'ideatore dell'ufficio e il massimo esperto in assoluto in temi di criminalità organizzata.

Quindi, sempre isolato, sempre osteggiato, quel 23 maggio 1992 Giovanni Falcone, accompagnato dalla moglie Francesca Morvillo, prese il suo ultimo volo per Palermo. Della deflagrazione che a Capaci sconquassò l'autostrada e distrusse la vita dei due magistrati, dei ragazzi della scorta e delle loro rispettive famiglie si è detto e scritto molto. Ma mentre gli anni trascorrono questa strage come le altre sprofonda nelle sabbie mobili dei misteri irrisolti che rimandano puntualmente alla "convergenza di interessi" nel movente e all'altrettanto usuale traccia dei "servizi" nella pianificazione e nell'esecuzione.

Mentre era detenuto in Inghilterra Francesco Di Carlo trascorreva le sue giornate con Nizzar Hindawi, un soggetto di origine palestinese che aveva lavorato nei servizi segreti siriani, coinvolto nell'attentato all'aereo di linea caduto in Gran Bretagna che provocò la morte di circa 300 persone con il quale, spiega, aveva stretto un'intima amicizia. Un giorno, racconta il collaboratore, "era già avvenuto il tentativo di uccidere Falcone nella sua villa dell'Addaura. Fece venire gente da Roma. Mi dissero che in Italia c'era chi lavorava a togliere di mezzo Falcone. E chiedevano un aiuto. Io gli indicai mio cugino Nino Gioè. Poi so che si sono incontrati. Lui mi disse: ‘Hanno mezza Italia nelle mani, possiamo fare tante cose'. Io avevo avuto per amico un generale che comandava i servizi segreti (il generale Santovito, ndr.) a Roma. Era una persona per bene, però era il capo dei servizi segreti. Perciò capivo un po' di servizi e quello che c'era sotto. E allora mio cugino cercavo di guidarlo: ‘Sì, fanno favori, però vedi che al minuto opportuno scaricano, stai attento sempre'. L'unica cosa che potevo dire era questa. Non lo so si era poi esposto tanto, perché l'ultima volta che l'ho sentito, Nino era molto preoccupato.

Poi l'hanno arrestato e ha fatto la fine che ha fatto".Gioè si suicidò in carcere il 29 luglio 1993 e sebbene non vi siano dubbi sulle modalità del suo gesto, ne permangono sulle ragioni che lo hanno indotto a compierlo. Anche perché Gioè interpreta in quegli anni tremendi della strategia stragista una parte tra le più inquietanti. "Fu un vero suicidio – si domanda il pm Luca Tescaroli nella requisitoria – o una morte procurata per impedire una collaborazione con possibili effetti destabilizzanti su apparati deviati dello Stato? E al riguardo va ricordato che Gioè non è stato solo colui che venne in contatto con i personaggi indicati da Di Carlo, ma è stato il soggetto che aveva avviato quella sorta di trattativa durante la fase preparatoria della strage di Capaci avente ad oggetto il recupero di opere d'arte di provenienza furtiva, a fronte di benefici carcerari per boss mafiosi, quello stesso Bellini che insufflò l'idea in seno a Cosa Nostra, gia nel corso del 1992, di colpire i beni appartenenti al patrimonio della nazione (la Torre di Pisa) e che risultò in contatto con appartenenti al Nucleo tutela del patrimonio artistico dei carabinieri prima, e con ufficiali del Ros e della Dia, poi".Sei mesi più tardi Di Carlo ricevette in carcere un'altra visita, questa volta molto meno cortese.

Raccontò infatti che una sera si ritrovò in una stanza piena di persone; a lui si rivolsero in quattro, qualcuno parlava italiano ma l'accento era maggiormente americano-inglese. Gli chiesero informazioni sul caso Calvi e lo minacciarono. Di Carlo si chiuse in un mutismo, ma l'incontro lo aveva preoccupato molto tanto che scrisse una lettera al cugino Gioè perché riferisse dell'accaduto a Riina. Ebbe poi rassicurazione che il capo di Cosa Nostra si sarebbe occupato personalmente della faccenda.

Il fatto fu clamorosamente confermato in aula durante il processo per la strage di Capaci quando un difensore chiese dell'episodio che poteva essere a conoscenza solo da chi era informato degli incontri, cioè da qualcuno degli imputati della Cupola. Di Carlo in seguito, come precedentemente accennato, si rifiutò di aggiungere particolari di cui era a conoscenza, per sfiducia in certi "apparati dello Stato".

Mentre Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo morivano in ospedale e la Procura di Caltanissetta disponeva il sigillo sia degli uffici che dell'abitazione del giudice, qualcuno, probabilmente in grado di oltrepassare tranquillamente qualsiasi divieto, si introduceva nella sua casa di Roma da dove sparì per un certo periodo di tempo il databank Casio in cui Falcone annotava appunti e considerazioni per poi riapparire misteriosamente, manomesso, alla fine del mese di giugno, e nel suo studio di via Arenula dove, allo stesso modo, veniva violato il contenuto del computer portatile Compaq. Secondo gli inquirenti, tra l'altro, il lavoro era stato eseguito maldestramente lasciando evidenti tracce di manipolazione. Per quale fine?

Il consulente della Procura di Palermo Gioacchino Genchi, sentito a processo, ha provato a fornire una risposta al quesito: "Bisogna bilanciare la malafede, l'incapacità o la volontà di dissimulare simulando, perché a volte ci si può fingere estremamente imbecilli per far sembrare tutto quello che si fa come frutto di un'attività puerile".Rimane avvolto nel mistero anche un altro dei tanti elementi inquietanti di questo processo: il ritrovamento, tre giorni dopo l'esplosione, di un bigliettino con su scritto: "Guasto numero 2 portare assistenza settore numero 2.GUS, via Selci numero 26, via Pacinotti" seguito da un numero di cellulare 0337/806133. Dalle prime indagini l'utenza telefonica risulta in uso a tale "Lorenzo Naracci, funzionario appartenente al Sisde, servizio segreto civile".Il Gus, Gestione unificata servizi, è una società di copertura dei Servizi Segreti e Naracci è stato vice capo della struttura informativa di Palermo e ha lavorato con Bruno Contrada sia a Roma che a Palermo.

Il Gus ha sede in via In Selci a Roma mentre in via Pacinotti a Palermo, si trova la Telecom e il "guasto numero 2" indica la probabilità di una clonazione in atto. Tante, tantissime informazioni in un solo bigliettino, forse troppe."L'ipotesi di una convergenza di interessi di settori deviati dei servizi segreti – scrive il pm Tescaroli nella sua requisitoria – viene corroborata dal rinvenimento di questo bigliettino", tuttavia "ci si deve chiedere, in effetti: come mai un biglietto con un'annotazione relativa al nome e alla sede di una società del Sisde, nonché ad un numero telefonico di un funzionario appartenente alla medesima struttura siano stati rinvenuti in quel luogo proprio nella immediatezza dell'eccidio? Quando, da chi e per quale motivo è stato fatto ritrovare quel sito?"Domande senza risposta. Depistaggio? Mezza verità? Mezza Menzogna? Difficile pensare che gli agenti dei servizi segreti che agirono sul teatro della strage, come è risultato dalle indagini, si siano distrattamente persi un foglietto così "esplicativo". E quell'indicazione di clonazione telefonica che rimanda proprio a quello strano giro di telefonini che ruota attorno alla strage di Capaci?

Le investigazioni porteranno ad una specie di agenzia esperta in clonazioni presso cui si servivano anche i mafiosi: lo si scoprirà grazie ai collaboratori di giustizia che rivelano che gli stragisti sul posto fece uso proprio di telefonini clonati. Che, però, lasciano traccia. Qualcuno infatti si era premunito utilizzando, il giorno della strage, un telefonino fantasma, cioè apparentemente disattivato, per chiamare un numero del Minnesota, negli Stati Uniti. Un'inquietante coincidenza con la strage in cui morì il Giudice Istruttore Rocco Chinnici, quando l'Fbi intercettava un mafioso di primo piano Gino Mineo al telefono con un anonimo interlocutore di Palermo che lo informava dell'esito dell'eccidio.

Dell'interessamento dei cugini d'America sui grandi delitti siciliani e proprio su quello di Falcone ha parlato chiaramente anche Antonino Giuffré, l'ex braccio destro di Bernardo Provenzano. Disturbati dall'attività del magistrato che aveva ampiamente varcato l'oceano i Gambino, una delle cinque potentissime famiglie di New York, aveva inviato addirittura il proprio avvocato ad interloquire con i cugini italiani affinché si comprendesse l'entità delle dichiarazioni di Buscetta e soprattutto affinché si provvedesse a fermare questo Falcone. Riina, tramite Giuffré, che aveva titolarità a parlare con gli americani grazie al suo legame di parentela, da parte della moglie, con gli Stanfa di Philadelphia, aveva inviato rassicurazioni in merito. E la "malafigura" fatta all'Addaura era stata riparata a Capaci. Nonostante le manomissioni i consulenti della Procura, grazie agli ingegneri della Casio, riuscirono a recuperare la memoria del databank del giudice, nel quale erano riposti i dati delle ultime indagini su cui stava lavorando il giudice.

Il delitto Lima, gli omicidi politici, tutte le sue straordinarie intuizioni, e un vero e proprio archivio sulla vicenda Gladio. Anche questo era stato consultato da chi si era introdotto nel software. "Le schede sono inserite nell'ambito del programma Perseo. – Hanno spiegato i consulenti informatici. – E non basta conoscere la password per consultarlo, bisogna anche avere una serie di conoscenze approfondite e specifiche sul funzionamento del programma, che è utilizzato solo dalle Procure e da uffici investigativi ad altissimo livello.

I servizi segreti per intenderci".A confermare questa intenzione di Falcone ad indagare su Gladio il giudice Alfredo Morvillo, oggi procuratore aggiunto a Palermo: "Ricordo con precisione che il dottore Falcone parlò delle indagini su Gladio in più di una riunione nell'ufficio del procuratore Giammanco a proposito degli omicidi politici. Ne ho un ricordo preciso perché quell'inchiesta costituì oggetto di discussione: Giovanni Falcone aveva delle idee circa la possibilità di ricominciare tutto daccapo sugli elenchi, in maniera più approfondita, invece il procuratore Giammanco non la pensava allo stesso modo. E assegnò il fascicolo ad un altro magistrato".Che pista stava seguendo Giovanni Falcone? A cosa si riferiva quando, rileggendo la storia dei tanti colleghi e amici che lo avevano preceduto nella sua tragica fine, scrisse "si muore quando si è lasciati soli o quando si entra in un gioco troppo grande? "Cos'è questo gioco grande? e chi sono i giocatori?Aveva fatto in tempo Giovanni Falcone a trasferire quanto di sua conoscenza all'amico fraterno e altrettanto geniale collega Paolo Borsellino? Non lo sappiamo con certezza.

L'unica cosa che è sempre stata chiara ai familiari e ai colleghi di Borsellino è che per seguire l'input lasciatogli con Falcone non avesse abbastanza tempo. Lo sapeva e lo ripeteva continuamente. Affermava anche di essere a conoscenza di informazioni che avrebbe riferito quanto prima all'autorità giudiziaria e lavorava incessantemente giorno e notte per non lasciarsi sfuggire nessuna pista che lo potesse portare a scoprire gli esecutori e i mandanti interni ed esterni dell'assassinio di Giovanni Falcone.

Un'altra strage, se possibile ancora più misteriosa, se possibile ancor più avvolta nei Segreti di Stato. Questa volta sono i collaboratori di giustizia stessi, nonostante le preziosissime rivelazioni, a tracciare una sorta di confine invalicabile oltre il quale non intendono andare costringendo i giudici del cosiddetto "Borsellino ter" ad ammettere nella motivazione della sentenza che "la Corte è pienamente consapevole che la ricostruzione dei fatti che intende offrire è gravemente lacunosa, rimanendo tuttora non identificata una larga parte degli attentatori e dovendosi ancora sciogliere innumerevoli e importanti interrogativi riguardo alle modalità operative seguite dai medesimi". Perché?In realtà la strage di via D'Amelio presenta ben più di un'anomalia rispetto alla "tradizione stragista" di Cosa Nostra. La tempistica prima di tutto, la cosiddetta accelerazione con cui Riina decise di procedere a "fare il fatto di Borsellino" lasciò letteralmente interdetti gli altri membri della Cupola che non fecero mistero delle loro perplessità.

Al compare Raffaele Ganci che per confidenza si permise, in disparte, di avanzare una qualche rimostranza il capo dell'organizzazione rispose con assoluta fermezza che: "La responsabilità era sua". E solo 57 giorni dopo la morte di Falcone assassinarono Borsellino scatenando una reazione senza precedenti sia della pubblica opinione sia da parte dello Stato.

Una scelta strategica del tutto sbagliata, si dirà, ma Salvatore Cancemi, che all'inizio della sua collaborazione non si sognò nemmeno di nominare la strage di via D'Amelio, semplicemente suggerisce: "Riina non era un pazzo, se l'ha fatto è perché aveva avuto qualche garanzia". E con questa frase l'ex membro della Commissione di Cosa Nostra si sbilancia ad indicare i possibili referenti politici con cui Riina e Provenzano, che "sono la stessa cosa", potevano aver preso accordi, ma non a riferire quanto sa sugli esecutori materiali della strage. Si limita infatti a ricostruire il percorso di sorveglianza compiuto da lui stesso, da Raffaele Ganci e dai suoi figli, ma non conosce sugli esecutori materiali.

Ancora più eclatante la posizione di Giovan Battista Ferrante che ha confessato di aver provato il telecomando che ha fatto detonare l'esplosivo, di aver partecipato alla perlustrazione della zona di abitazione del magistrato, ma ha dichiarato di non sapere chi rispose al telefono quando, alle 16.52, chiamò uno dei cellulari del gruppo operativo della strage per dare il via libera. Un numero tra l'altro che aveva composto più volte in quel giorno. "Volevo provare il campo", ha spiegato durante il processo. A fornirgli quel numero, intestato a Cristoforo Cannella, era stato Salvatore Biondino che glielo aveva scritto su un biglietto. I tabulati telefonici però non fanno altro che infittire il mistero.

Ed è proprio seguendo le tracce lasciate dai telefoni che il consulente della Procura Gioacchino Genchi riesce a ricollegare Gaetano Scotto, condannato all'ergastolo per la strage, con il Cerisdi una scuola per manager ospitata al Castello Utveggio che dal Monte Pellegrino sovrasta Palermo e soprattutto offre una visuale eccezionale su via D'Amelio. Erano emerse due telefonate importanti, una cinque mesi prima dell'omicidio Borsellino da Scotto, e un'altra del '91, effettuata da un altro boss di Bagheria, Gaetano Scaduto.

La squadra mobile avvia un'indagine che però si ferma subito tra ostacoli e il trasferimento degli inquirenti. Solo dieci anni dopo in sede dibattimentale Genchi ha potuto spiegare che: "Nella sede del Cerisdi si trovava una postazione di soggetti già appartenenti all'Alto Commissario per la lotta alla mafia e poi forse in forza al Sisde, il servizio segreto civile. Il Sisde, all'epoca, aveva smentito nettamente che quei soggetti fossero appartenenti alla struttura". Poco tempo dopo però sbaraccarono tutto e lasciarono il Castello.

La Procura fece poi esaminare il traffico telefonico del Cerisdi, ma solo quelle in entrata fatte dai cellulari poiché in quegli anni quelle dagli apparecchi fissi non venivano registrate. I magistrati hanno accertato che indubbiamente furono due i gruppi che operarono sul posto: uno composto dai mafiosi di cui si è detto che si occupava della parte preliminare e un altro, su cui vige il più cupo dei silenzi, che ha portato a termine il lavoro. Qualcun altro poi entrò in azione subito dopo la deflagrazione.

Quando l'inferno divampò in via D'Amelio in quello scempio di corpi e lamiere qualcuno si introdusse nell'auto blindata del giudice Borsellino, prese la sua borsa da lavoro la portò lontano, sottrasse la preziosissima agenda rossa in cui il magistrato annotava tutti i suoi appunti di lavoro più riservati e la riportò nella blindata.

Una fotografia e un filmato ritrovati recentemente ritraggono un uomo, l'allora capitano dei carabinieri Giovanni Arcangioli tra carcasse e fuoco con una borsa di cuoio in mano. Interrogato dai pm di Caltanissetta, ha fatto il nome di tre magistrati cui avrebbe consegnato la borsa, ma il suo racconto non trova riscontri e finisce iscritto nel registro degli indagati. Altro mistero. Una ricostruzione ipotetica degli eventi quindi è possibile solo risalendo ai rapporti interni di Cosa Nostra. Salvatore Biondino è l'incaricato di gestire la pianificazione sia della strage di Capaci che in modo particolare quella di via D'Amelio, procura l'esplosivo, tra cui il rarissimo T4 di solito lavorato in ambiente militare, e fornisce il numero a cui far pervenire la comunicazione dell'arrivo del corteo del giudice. E' il braccio consapevole che si muove sul campo assieme agli altri grandi capi mandamento coinvolti in questa strage: Pietro Aglieri, Carlo Greco, i Graviano, tutti ferocissimi stragisti, giovani, condannati all'ergastolo che dopo anni di carcere non hanno mai dato un solo minimo cenno di cedimento. Sono custodi di grandi segreti che non violeranno a nessun costo.

Cosa Nostra dunque acconsente che qualcun altro partecipi alla strage, qualcuno con cui ha un dialogo diretto e riservato, qualcuno come i servizi segreti. Un contributo di notevole spessore, invece, è venuto dalla collaborazione di Antonino Giuffré che ha spiegato agli inquirenti che mentre la strage di Capaci era stata decisa da Riina, quella di via D'Amelio era stata voluta da Provenzano. Questo perché "non si sa bene come" il capo di Cosa Nostra aveva saputo che Borsellino rappresentava un ostacolo sia per le trattative in corso tra pezzi dello Stato e l'organizzazione, alla ricerca di nuovi referenti in quel momento politicamente così difficile per il Paese, in bilico tra la cosiddetta Prima e Seconda Repubblica, sia per le indagini che il magistrato stava svolgendo sull'omicidio di Falcone.

Che Provenzano abbia sempre avuto contatti di primissimo livello con entità esterne all'organizzazione era un po' sulla bocca di tutti in Cosa Nostra. Leoluca Bagarella, suo compaesano, ma anche suo eterno rivale nella successione a Riina, non esita – secondo il pentito Tullio Cannella - a definirlo sbirro e sospetta di un suo intervento nella cattura del potente cognato.

Salvatore Cancemi rivela invece che un giorno, mentre si trovava in tribunale a Palermo, l'avvocato Rosalba di Gregorio (che ha smentito l'accaduto ndr.) lo aveva preso sotto braccio e gli aveva confidato di aver saputo che c'era un grosso corleonese latitante in contatto con i servizi segreti. E il pentito non ha dubbi nell'identificarlo con Provenzano, considerato l'epilogo per Riina, e Bagarella, a suo avviso, non possedeva una pari valenza.

La sua stessa incredibile latitanza record finita solo l'11 aprile scorso dopo 43 anni è indice del grado di coperture di cui ha goduto quest'uomo e non sono riscontrabili solamente nella fitta rete di fiancheggiatori, imprenditori e politicanti che lo hanno aiutato tanto negli affari quanto nelle esigenze primarie.

Più volte Provenzano è riuscito a sfuggire alla cattura quasi certa pianificata con grande scrupolo da ottime squadre di investigatori, come a Mezzojuso nel 1995, quando su indicazione del confidente Luigi Ilardo il corpo diretto dal colonnello Michele Riccio fu fermato sulla soglia della masseria in cui Provenzano stava tenendo una riunione al vertice.

Comunque tornando a Riina, nella deposizione, risalente al 2004, tira fuori parecchi elementi interessanti; l'aereo che volava sopra l'auto di Falcone al momento dell'esplosione della bomba, l'hotel sul Monte Pellegrino (in realta' Castello Utveggio) base del servizio segreto da cui si osservò l'esplosione di Via D'Amelio (Borsellino), il mafioso Di Carlo che ricevette le visite dei servizi americani, inglesi ed israeliani quando era detenuto in Inghilterra, etc, etc. Che poi siano vere o no lo si vedrà, intanto prendiamo atto che sono state dette; così come si dovrebbe fare con quello che riferisce Spatuzza.

La domanda chiave che segue a ciò che riferisce Riina è sempre quella classica: "Perchè?"

"Perchè", ad esempio, "Falcone avrebbe dato fastidio a CIA, MI6 e Mossad tanto da volerne l'eliminazione fisica?"

Ci potebbero essere varie risposte giuste, o semplicemente nessuna. Una valida potrebbe essere perchè Falcone c'aveva baffi e barba troppo lunghi, oppure perchè era un ciccione, oppure semplicemente perchè voleva riaprire le indagini su GLADIO.

Boh, si vedrà.

PS: Per i masochisti più infojati, date pure una letta a questo capitolo de "Il libro nero della Repubblica" di Rita di Giovacchino del 2003.

----------------------------------------------------------------------------------

Dossier Mafia&Servizi Segreti (V puntata): Scacco al re - 23-2-08

di Giorgio Bongiovanni - Megachip

Quinta puntata (leggi la prima, la seconda e la terza e la quarta) del dossier di Giorgio Bongiovanni, già pubblicato su "Antimafia Duemila"; il periodico che dirige.

Quando si verificò la strage di Capaci il clima attorno a Giovanni Falcone era pressoché il medesimo dell'Addaura. La sua ardita scelta di continuare la lotta alla mafia dalla stanza dei bottoni, dall'ufficio degli Affari Penali del Ministero di Grazia e Giustizia, alle strette dipendenze, cioè, del Ministro Martelli, non era stata compresa quasi da nessuno. Le critiche gli erano piovute da tutti i lati, chi in buona fede, chi no.

Agli amici più stretti, preoccupati per la sua decisione praticamente obbligata dato l'ostruzionismo che viveva a Palermo, aveva detto: "Posso anche essere più intelligente di Martelli! Aspettate e vedrete!".

E aveva avuto ragione perché in breve tempo era riuscito a far firmare al Ministro provvedimenti importantissimi e soprattutto era riuscito ad istituire la superprocura antimafia che avrebbe dovuto presiedere. Ma sembrava che nemmeno questo incarico gli sarebbe stato affidato, nonostante fosse lui l'ideatore dell'ufficio e il massimo esperto in assoluto in temi di criminalità organizzata.

Quindi, sempre isolato, sempre osteggiato, quel 23 maggio 1992 Giovanni Falcone, accompagnato dalla moglie Francesca Morvillo, prese il suo ultimo volo per Palermo. Della deflagrazione che a Capaci sconquassò l'autostrada e distrusse la vita dei due magistrati, dei ragazzi della scorta e delle loro rispettive famiglie si è detto e scritto molto. Ma mentre gli anni trascorrono questa strage come le altre sprofonda nelle sabbie mobili dei misteri irrisolti che rimandano puntualmente alla "convergenza di interessi" nel movente e all'altrettanto usuale traccia dei "servizi" nella pianificazione e nell'esecuzione.

Mentre era detenuto in Inghilterra Francesco Di Carlo trascorreva le sue giornate con Nizzar Hindawi, un soggetto di origine palestinese che aveva lavorato nei servizi segreti siriani, coinvolto nell'attentato all'aereo di linea caduto in Gran Bretagna che provocò la morte di circa 300 persone con il quale, spiega, aveva stretto un'intima amicizia. Un giorno, racconta il collaboratore, "era già avvenuto il tentativo di uccidere Falcone nella sua villa dell'Addaura. Fece venire gente da Roma. Mi dissero che in Italia c'era chi lavorava a togliere di mezzo Falcone. E chiedevano un aiuto. Io gli indicai mio cugino Nino Gioè. Poi so che si sono incontrati. Lui mi disse: ‘Hanno mezza Italia nelle mani, possiamo fare tante cose'. Io avevo avuto per amico un generale che comandava i servizi segreti (il generale Santovito, ndr.) a Roma. Era una persona per bene, però era il capo dei servizi segreti. Perciò capivo un po' di servizi e quello che c'era sotto. E allora mio cugino cercavo di guidarlo: ‘Sì, fanno favori, però vedi che al minuto opportuno scaricano, stai attento sempre'. L'unica cosa che potevo dire era questa. Non lo so si era poi esposto tanto, perché l'ultima volta che l'ho sentito, Nino era molto preoccupato.

Poi l'hanno arrestato e ha fatto la fine che ha fatto".Gioè si suicidò in carcere il 29 luglio 1993 e sebbene non vi siano dubbi sulle modalità del suo gesto, ne permangono sulle ragioni che lo hanno indotto a compierlo. Anche perché Gioè interpreta in quegli anni tremendi della strategia stragista una parte tra le più inquietanti. "Fu un vero suicidio – si domanda il pm Luca Tescaroli nella requisitoria – o una morte procurata per impedire una collaborazione con possibili effetti destabilizzanti su apparati deviati dello Stato? E al riguardo va ricordato che Gioè non è stato solo colui che venne in contatto con i personaggi indicati da Di Carlo, ma è stato il soggetto che aveva avviato quella sorta di trattativa durante la fase preparatoria della strage di Capaci avente ad oggetto il recupero di opere d'arte di provenienza furtiva, a fronte di benefici carcerari per boss mafiosi, quello stesso Bellini che insufflò l'idea in seno a Cosa Nostra, gia nel corso del 1992, di colpire i beni appartenenti al patrimonio della nazione (la Torre di Pisa) e che risultò in contatto con appartenenti al Nucleo tutela del patrimonio artistico dei carabinieri prima, e con ufficiali del Ros e della Dia, poi".Sei mesi più tardi Di Carlo ricevette in carcere un'altra visita, questa volta molto meno cortese.

Raccontò infatti che una sera si ritrovò in una stanza piena di persone; a lui si rivolsero in quattro, qualcuno parlava italiano ma l'accento era maggiormente americano-inglese. Gli chiesero informazioni sul caso Calvi e lo minacciarono. Di Carlo si chiuse in un mutismo, ma l'incontro lo aveva preoccupato molto tanto che scrisse una lettera al cugino Gioè perché riferisse dell'accaduto a Riina. Ebbe poi rassicurazione che il capo di Cosa Nostra si sarebbe occupato personalmente della faccenda.

Il fatto fu clamorosamente confermato in aula durante il processo per la strage di Capaci quando un difensore chiese dell'episodio che poteva essere a conoscenza solo da chi era informato degli incontri, cioè da qualcuno degli imputati della Cupola. Di Carlo in seguito, come precedentemente accennato, si rifiutò di aggiungere particolari di cui era a conoscenza, per sfiducia in certi "apparati dello Stato".

Mentre Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo morivano in ospedale e la Procura di Caltanissetta disponeva il sigillo sia degli uffici che dell'abitazione del giudice, qualcuno, probabilmente in grado di oltrepassare tranquillamente qualsiasi divieto, si introduceva nella sua casa di Roma da dove sparì per un certo periodo di tempo il databank Casio in cui Falcone annotava appunti e considerazioni per poi riapparire misteriosamente, manomesso, alla fine del mese di giugno, e nel suo studio di via Arenula dove, allo stesso modo, veniva violato il contenuto del computer portatile Compaq. Secondo gli inquirenti, tra l'altro, il lavoro era stato eseguito maldestramente lasciando evidenti tracce di manipolazione. Per quale fine?

Il consulente della Procura di Palermo Gioacchino Genchi, sentito a processo, ha provato a fornire una risposta al quesito: "Bisogna bilanciare la malafede, l'incapacità o la volontà di dissimulare simulando, perché a volte ci si può fingere estremamente imbecilli per far sembrare tutto quello che si fa come frutto di un'attività puerile".Rimane avvolto nel mistero anche un altro dei tanti elementi inquietanti di questo processo: il ritrovamento, tre giorni dopo l'esplosione, di un bigliettino con su scritto: "Guasto numero 2 portare assistenza settore numero 2.GUS, via Selci numero 26, via Pacinotti" seguito da un numero di cellulare 0337/806133. Dalle prime indagini l'utenza telefonica risulta in uso a tale "Lorenzo Naracci, funzionario appartenente al Sisde, servizio segreto civile".Il Gus, Gestione unificata servizi, è una società di copertura dei Servizi Segreti e Naracci è stato vice capo della struttura informativa di Palermo e ha lavorato con Bruno Contrada sia a Roma che a Palermo.

Il Gus ha sede in via In Selci a Roma mentre in via Pacinotti a Palermo, si trova la Telecom e il "guasto numero 2" indica la probabilità di una clonazione in atto. Tante, tantissime informazioni in un solo bigliettino, forse troppe."L'ipotesi di una convergenza di interessi di settori deviati dei servizi segreti – scrive il pm Tescaroli nella sua requisitoria – viene corroborata dal rinvenimento di questo bigliettino", tuttavia "ci si deve chiedere, in effetti: come mai un biglietto con un'annotazione relativa al nome e alla sede di una società del Sisde, nonché ad un numero telefonico di un funzionario appartenente alla medesima struttura siano stati rinvenuti in quel luogo proprio nella immediatezza dell'eccidio? Quando, da chi e per quale motivo è stato fatto ritrovare quel sito?"Domande senza risposta. Depistaggio? Mezza verità? Mezza Menzogna? Difficile pensare che gli agenti dei servizi segreti che agirono sul teatro della strage, come è risultato dalle indagini, si siano distrattamente persi un foglietto così "esplicativo". E quell'indicazione di clonazione telefonica che rimanda proprio a quello strano giro di telefonini che ruota attorno alla strage di Capaci?

Le investigazioni porteranno ad una specie di agenzia esperta in clonazioni presso cui si servivano anche i mafiosi: lo si scoprirà grazie ai collaboratori di giustizia che rivelano che gli stragisti sul posto fece uso proprio di telefonini clonati. Che, però, lasciano traccia. Qualcuno infatti si era premunito utilizzando, il giorno della strage, un telefonino fantasma, cioè apparentemente disattivato, per chiamare un numero del Minnesota, negli Stati Uniti. Un'inquietante coincidenza con la strage in cui morì il Giudice Istruttore Rocco Chinnici, quando l'Fbi intercettava un mafioso di primo piano Gino Mineo al telefono con un anonimo interlocutore di Palermo che lo informava dell'esito dell'eccidio.

Dell'interessamento dei cugini d'America sui grandi delitti siciliani e proprio su quello di Falcone ha parlato chiaramente anche Antonino Giuffré, l'ex braccio destro di Bernardo Provenzano. Disturbati dall'attività del magistrato che aveva ampiamente varcato l'oceano i Gambino, una delle cinque potentissime famiglie di New York, aveva inviato addirittura il proprio avvocato ad interloquire con i cugini italiani affinché si comprendesse l'entità delle dichiarazioni di Buscetta e soprattutto affinché si provvedesse a fermare questo Falcone. Riina, tramite Giuffré, che aveva titolarità a parlare con gli americani grazie al suo legame di parentela, da parte della moglie, con gli Stanfa di Philadelphia, aveva inviato rassicurazioni in merito. E la "malafigura" fatta all'Addaura era stata riparata a Capaci. Nonostante le manomissioni i consulenti della Procura, grazie agli ingegneri della Casio, riuscirono a recuperare la memoria del databank del giudice, nel quale erano riposti i dati delle ultime indagini su cui stava lavorando il giudice.

Il delitto Lima, gli omicidi politici, tutte le sue straordinarie intuizioni, e un vero e proprio archivio sulla vicenda Gladio. Anche questo era stato consultato da chi si era introdotto nel software. "Le schede sono inserite nell'ambito del programma Perseo. – Hanno spiegato i consulenti informatici. – E non basta conoscere la password per consultarlo, bisogna anche avere una serie di conoscenze approfondite e specifiche sul funzionamento del programma, che è utilizzato solo dalle Procure e da uffici investigativi ad altissimo livello.

I servizi segreti per intenderci".A confermare questa intenzione di Falcone ad indagare su Gladio il giudice Alfredo Morvillo, oggi procuratore aggiunto a Palermo: "Ricordo con precisione che il dottore Falcone parlò delle indagini su Gladio in più di una riunione nell'ufficio del procuratore Giammanco a proposito degli omicidi politici. Ne ho un ricordo preciso perché quell'inchiesta costituì oggetto di discussione: Giovanni Falcone aveva delle idee circa la possibilità di ricominciare tutto daccapo sugli elenchi, in maniera più approfondita, invece il procuratore Giammanco non la pensava allo stesso modo. E assegnò il fascicolo ad un altro magistrato".Che pista stava seguendo Giovanni Falcone? A cosa si riferiva quando, rileggendo la storia dei tanti colleghi e amici che lo avevano preceduto nella sua tragica fine, scrisse "si muore quando si è lasciati soli o quando si entra in un gioco troppo grande? "Cos'è questo gioco grande? e chi sono i giocatori?Aveva fatto in tempo Giovanni Falcone a trasferire quanto di sua conoscenza all'amico fraterno e altrettanto geniale collega Paolo Borsellino? Non lo sappiamo con certezza.

L'unica cosa che è sempre stata chiara ai familiari e ai colleghi di Borsellino è che per seguire l'input lasciatogli con Falcone non avesse abbastanza tempo. Lo sapeva e lo ripeteva continuamente. Affermava anche di essere a conoscenza di informazioni che avrebbe riferito quanto prima all'autorità giudiziaria e lavorava incessantemente giorno e notte per non lasciarsi sfuggire nessuna pista che lo potesse portare a scoprire gli esecutori e i mandanti interni ed esterni dell'assassinio di Giovanni Falcone.

Un'altra strage, se possibile ancora più misteriosa, se possibile ancor più avvolta nei Segreti di Stato. Questa volta sono i collaboratori di giustizia stessi, nonostante le preziosissime rivelazioni, a tracciare una sorta di confine invalicabile oltre il quale non intendono andare costringendo i giudici del cosiddetto "Borsellino ter" ad ammettere nella motivazione della sentenza che "la Corte è pienamente consapevole che la ricostruzione dei fatti che intende offrire è gravemente lacunosa, rimanendo tuttora non identificata una larga parte degli attentatori e dovendosi ancora sciogliere innumerevoli e importanti interrogativi riguardo alle modalità operative seguite dai medesimi". Perché?In realtà la strage di via D'Amelio presenta ben più di un'anomalia rispetto alla "tradizione stragista" di Cosa Nostra. La tempistica prima di tutto, la cosiddetta accelerazione con cui Riina decise di procedere a "fare il fatto di Borsellino" lasciò letteralmente interdetti gli altri membri della Cupola che non fecero mistero delle loro perplessità.

Al compare Raffaele Ganci che per confidenza si permise, in disparte, di avanzare una qualche rimostranza il capo dell'organizzazione rispose con assoluta fermezza che: "La responsabilità era sua". E solo 57 giorni dopo la morte di Falcone assassinarono Borsellino scatenando una reazione senza precedenti sia della pubblica opinione sia da parte dello Stato.

Una scelta strategica del tutto sbagliata, si dirà, ma Salvatore Cancemi, che all'inizio della sua collaborazione non si sognò nemmeno di nominare la strage di via D'Amelio, semplicemente suggerisce: "Riina non era un pazzo, se l'ha fatto è perché aveva avuto qualche garanzia". E con questa frase l'ex membro della Commissione di Cosa Nostra si sbilancia ad indicare i possibili referenti politici con cui Riina e Provenzano, che "sono la stessa cosa", potevano aver preso accordi, ma non a riferire quanto sa sugli esecutori materiali della strage. Si limita infatti a ricostruire il percorso di sorveglianza compiuto da lui stesso, da Raffaele Ganci e dai suoi figli, ma non conosce sugli esecutori materiali.

Ancora più eclatante la posizione di Giovan Battista Ferrante che ha confessato di aver provato il telecomando che ha fatto detonare l'esplosivo, di aver partecipato alla perlustrazione della zona di abitazione del magistrato, ma ha dichiarato di non sapere chi rispose al telefono quando, alle 16.52, chiamò uno dei cellulari del gruppo operativo della strage per dare il via libera. Un numero tra l'altro che aveva composto più volte in quel giorno. "Volevo provare il campo", ha spiegato durante il processo. A fornirgli quel numero, intestato a Cristoforo Cannella, era stato Salvatore Biondino che glielo aveva scritto su un biglietto. I tabulati telefonici però non fanno altro che infittire il mistero.

Ed è proprio seguendo le tracce lasciate dai telefoni che il consulente della Procura Gioacchino Genchi riesce a ricollegare Gaetano Scotto, condannato all'ergastolo per la strage, con il Cerisdi una scuola per manager ospitata al Castello Utveggio che dal Monte Pellegrino sovrasta Palermo e soprattutto offre una visuale eccezionale su via D'Amelio. Erano emerse due telefonate importanti, una cinque mesi prima dell'omicidio Borsellino da Scotto, e un'altra del '91, effettuata da un altro boss di Bagheria, Gaetano Scaduto.

La squadra mobile avvia un'indagine che però si ferma subito tra ostacoli e il trasferimento degli inquirenti. Solo dieci anni dopo in sede dibattimentale Genchi ha potuto spiegare che: "Nella sede del Cerisdi si trovava una postazione di soggetti già appartenenti all'Alto Commissario per la lotta alla mafia e poi forse in forza al Sisde, il servizio segreto civile. Il Sisde, all'epoca, aveva smentito nettamente che quei soggetti fossero appartenenti alla struttura". Poco tempo dopo però sbaraccarono tutto e lasciarono il Castello.

La Procura fece poi esaminare il traffico telefonico del Cerisdi, ma solo quelle in entrata fatte dai cellulari poiché in quegli anni quelle dagli apparecchi fissi non venivano registrate. I magistrati hanno accertato che indubbiamente furono due i gruppi che operarono sul posto: uno composto dai mafiosi di cui si è detto che si occupava della parte preliminare e un altro, su cui vige il più cupo dei silenzi, che ha portato a termine il lavoro. Qualcun altro poi entrò in azione subito dopo la deflagrazione.

Quando l'inferno divampò in via D'Amelio in quello scempio di corpi e lamiere qualcuno si introdusse nell'auto blindata del giudice Borsellino, prese la sua borsa da lavoro la portò lontano, sottrasse la preziosissima agenda rossa in cui il magistrato annotava tutti i suoi appunti di lavoro più riservati e la riportò nella blindata.

Una fotografia e un filmato ritrovati recentemente ritraggono un uomo, l'allora capitano dei carabinieri Giovanni Arcangioli tra carcasse e fuoco con una borsa di cuoio in mano. Interrogato dai pm di Caltanissetta, ha fatto il nome di tre magistrati cui avrebbe consegnato la borsa, ma il suo racconto non trova riscontri e finisce iscritto nel registro degli indagati. Altro mistero. Una ricostruzione ipotetica degli eventi quindi è possibile solo risalendo ai rapporti interni di Cosa Nostra. Salvatore Biondino è l'incaricato di gestire la pianificazione sia della strage di Capaci che in modo particolare quella di via D'Amelio, procura l'esplosivo, tra cui il rarissimo T4 di solito lavorato in ambiente militare, e fornisce il numero a cui far pervenire la comunicazione dell'arrivo del corteo del giudice. E' il braccio consapevole che si muove sul campo assieme agli altri grandi capi mandamento coinvolti in questa strage: Pietro Aglieri, Carlo Greco, i Graviano, tutti ferocissimi stragisti, giovani, condannati all'ergastolo che dopo anni di carcere non hanno mai dato un solo minimo cenno di cedimento. Sono custodi di grandi segreti che non violeranno a nessun costo.

Cosa Nostra dunque acconsente che qualcun altro partecipi alla strage, qualcuno con cui ha un dialogo diretto e riservato, qualcuno come i servizi segreti. Un contributo di notevole spessore, invece, è venuto dalla collaborazione di Antonino Giuffré che ha spiegato agli inquirenti che mentre la strage di Capaci era stata decisa da Riina, quella di via D'Amelio era stata voluta da Provenzano. Questo perché "non si sa bene come" il capo di Cosa Nostra aveva saputo che Borsellino rappresentava un ostacolo sia per le trattative in corso tra pezzi dello Stato e l'organizzazione, alla ricerca di nuovi referenti in quel momento politicamente così difficile per il Paese, in bilico tra la cosiddetta Prima e Seconda Repubblica, sia per le indagini che il magistrato stava svolgendo sull'omicidio di Falcone.

Che Provenzano abbia sempre avuto contatti di primissimo livello con entità esterne all'organizzazione era un po' sulla bocca di tutti in Cosa Nostra. Leoluca Bagarella, suo compaesano, ma anche suo eterno rivale nella successione a Riina, non esita – secondo il pentito Tullio Cannella - a definirlo sbirro e sospetta di un suo intervento nella cattura del potente cognato.

Salvatore Cancemi rivela invece che un giorno, mentre si trovava in tribunale a Palermo, l'avvocato Rosalba di Gregorio (che ha smentito l'accaduto ndr.) lo aveva preso sotto braccio e gli aveva confidato di aver saputo che c'era un grosso corleonese latitante in contatto con i servizi segreti. E il pentito non ha dubbi nell'identificarlo con Provenzano, considerato l'epilogo per Riina, e Bagarella, a suo avviso, non possedeva una pari valenza.

La sua stessa incredibile latitanza record finita solo l'11 aprile scorso dopo 43 anni è indice del grado di coperture di cui ha goduto quest'uomo e non sono riscontrabili solamente nella fitta rete di fiancheggiatori, imprenditori e politicanti che lo hanno aiutato tanto negli affari quanto nelle esigenze primarie.

Più volte Provenzano è riuscito a sfuggire alla cattura quasi certa pianificata con grande scrupolo da ottime squadre di investigatori, come a Mezzojuso nel 1995, quando su indicazione del confidente Luigi Ilardo il corpo diretto dal colonnello Michele Riccio fu fermato sulla soglia della masseria in cui Provenzano stava tenendo una riunione al vertice.

Iscriviti a:

Post (Atom)